Choisir sa distribution Linux

Il y a quelques années, une entreprise de marketing a entrepris une expérience dont le résultat peut laisser songeur. Pendant une semaine, un stand de confitures dans un supermarché proposait pas moins de vingt-cinq sortes de confitures, disposées en petites pyramides de pots bariolés. Le stand attirait beaucoup de monde. Les clients s'arrêtaient pour goûter aux nombreux échantillons. Tout le monde louait la qualité des confitures et la variété de saveurs disponibles. Pourtant les ventes restaient médiocres.

La semaine suivante, le stand ne comptait plus que trois sortes de confitures différentes, disposées en une seule pyramide. Personne ne chantait les louanges de la disposition du stand, qui n'avait plus rien de spécial. Pourtant, les trois saveurs de confitures disponibles se sont très bien vendues cette fois-ci.

Simplifier le choix

Les utilisateurs de systèmes d'exploitation propriétaires courants – comme Microsoft Windows ou macOS – sont habitués à une poignée de versions plus ou moins courantes de systèmes.

-

Au moment où j'écris ces lignes, Windows 10 cède progressivement la place à Windows 11, que l'utilisateur le veuille ou non.

-

MacOS a repris son nom d'origine avec macOS Ventura, Sonoma et Sequoia qui succèdent à Catalina, Big Sur et Monterey.

-

Tous ces systèmes se déclinent tout au plus en une Édition familiale et une Édition professionnelle, à peu de choses près.

La nausée devant l'abondance

Quant à l'utilisateur novice de Linux – celui qui souhaite s'y mettre, ne serait-ce que pour essayer –, il se retrouve d'abord confronté à un choix qui peut s'avérer déroutant. Linux, OK, mais lequel ? Red Hat ? Debian ? Ubuntu ? Mint ? Zorin ? Elementary ? CentOS ? Fedora ? Nobara ? Void ? OpenSUSE ? Arch ? Gentoo ? Alpine ? Rocky Linux ? Alma Linux ? NixOS ?

De nos jours, les distributions Linux ont proliféré à tel point qu'il y a de quoi être happé par un vertige existentiel face à cette jungle. Les chiffres varient selon les sources, mais on trouve actuellement plusieurs centaines (!) de distributions activement maintenues. De nouvelles distributions surgissent toutes les semaines sur le portail Distrowatch, sans compter le tsunami de distributions confidentielles publiées par les universités ou les simples bidouilleurs.

Distrowatch

Le site Distrowatch se consacre à l'actualité des distributions Linux et des autres systèmes d'exploitation libres comme les BSD. Il fournit à ses lecteurs des informations générales sur les distributions : tableaux comparatifs, classements de popularité, etc.

Quelle est la meilleure distribution Linux ?

Le Moyen Âge et la Renaissance avaient leurs guerres de religion, où l'on avait tout loisir de partir en croisade pour fracasser allègrement le crâne de tous les incroyants et, plus généralement, de tous ceux qui avaient le malheur de ne pas souscrire à la même religion. De nos jours, les guerres saintes et autres contrariétés ne s'organisent plus que de façon épisodique et sporadique. Le phénomène semble plutôt s'être déplacé vers les forums d'utilisateurs de systèmes d'exploitation, à en juger par le ton qui règne parfois entre individus de croyances différentes ou, pire encore, entre individus de chapelles voisines, mais dont les obédiences divergent un tant soit peu.

Vous pouvez très bien tenter l'expérience. Inscrivez-vous à un forum d'utilisateurs Linux – le Web en regorge – et posez la question anodine : « Quelle est la meilleure distribution Linux ? Red Hat ? CentOS ? Fedora ? Debian ? Ubuntu ? OpenSUSE ? Rocky Linux ? Arch ? Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller ? » Laissez macérer quelques heures voire quelques jours, et appréciez le résultat.

Les différences entre les distributions

Pour couper court à toute polémique stérile, essayons donc de voir de manière tout à fait objective ce qui distingue les distributions entre elles.

Une série de critères descriptifs – et non pas prescriptifs – nous facilitera la tâche :

-

la panoplie logicielle

-

l'actualité des paquets

-

les outils d'administration

-

la configuration par défaut du bureau

-

la qualité de la documentation

-

le caractère commercial

-

la qualité « entreprise »

La panoplie logicielle

La panoplie logicielle, c'est d'une part l'ensemble des logiciels installés dans la configuration par défaut, définie par le distributeur, et d'autre part l'ensemble des logiciels disponibles, autrement dit, ceux que vous pouvez installer.

-

D'un côté, Red Hat Enterprise Linux et les distributions dérivées comme Rocky Linux, AlmaLinux et Oracle Linux ne livrent qu'une sélection très restreinte de paquets soigneusement entretenus.

-

De l'autre côté, Fedora, Debian, Ubuntu et OpenSUSE proposent des paquets binaires pour tous les logiciels libres entre ciel et terre. Ou presque.

Compléter soi-même ce qui manque

En principe, si un logiciel n'est pas inclus dans la distribution, il est toujours possible d'aller en récupérer le code source et de le compiler soi-même. Le degré de difficulté de cette opération varie grandement selon les distributions.

L'actualité des paquets

L'actualité des paquets contenus dans les distributions – c'est-à-dire les applications et les bibliothèques – peut varier de façon assez significative.

-

Les distributions plus conservatrices comme Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise ou la branche

stablede Debian préfèrent miser sur des versions de paquets un peu voire beaucoup plus anciennes, dûment testées et stabilisées. -

À l'inverse, certaines distributions extrêmement innovantes (ou bleeding edge , c'est-à-dire littéralement « pointues au point que ça saigne »), comme Fedora, Arch, Gentoo ou OpenSUSE Tumbleweed n'hésitent pas à inclure les dernières versions des paquets ou autres technology previews. Elles sont souvent prisées par les développeurs. Alors que les administrateurs système qui souffrent de surtension artérielle préfèrent plutôt les éviter.

Du nouveau dans de l'ancien

Dans certains cas, les utilisateurs de systèmes conservateurs pourront mettre à jour certains composants qu'ils jugeront obsolètes sans nuire à la cohérence de l'ensemble. Là encore, la difficulté variera en fonction de la distribution que l'on utilise.

Les outils d'administration

Les outils d'administration servent à installer, supprimer ou mettre à jour des logiciels, configurer son réseau, sa carte son, son imprimante et beaucoup de choses encore. Une partie de ces outils est spécifique à chaque distribution.

Prenons l'exemple des gestionnaires de paquets.

-

Red Hat Enterprise Linux et Fedora utilisent

rpm(Redhat Package Manager) etdnf(Dandified Yum) pour l'installation, la mise à jour et la suppression de logiciels. -

OpenSUSE repose également le format de paquets RPM, mais c'est l'outil

zypperqui se charge de résoudre les dépendances entre les paquets. -

Debian et Ubuntu font appel à

dpkg(Debian Package) etapt(Advanced Packaging Tool) pour gérer ces tâches administratives.

En dehors de tout ça, les distributions reposent pour la plupart sur un fonds commun de commandes d'administration simples. Dans la majorité des cas, ce sont les interfaces graphiques qui viennent se greffer sur celles-ci qui vont faire la différence.

Les distributions grand public comme Ubuntu, OpenSUSE ou Fedora vous facilitent – ou alors vous compliquent – la tâche en configurant le système à votre place à l'aide d'une panoplie d'assistants automatiques. L'ambition explicite des distributions comme Ubuntu et de ses dérivées consiste en effet à fournir un « Linux pour tous », installable par des utilisateurs novices sans qu'ils aient à plonger les mains dans le cambouis.

À l'inverse, les distributions « brutes de décoffrage » comme Arch, Void, Alpine ou Gentoo vous compliquent – ou alors vous facilitent – la tâche en supposant que vous gérez manuellement chaque étape de l'installation et de la configuration du système.

Elle est où ma souris ?

Notez ici qu'en temps normal, et à quelques rares exceptions près, un serveur Linux ne disposera pas d'interface graphique. La seule façon d'interagir avec le système, ce sera en mode texte par le biais d'un interpréteur de commandes.

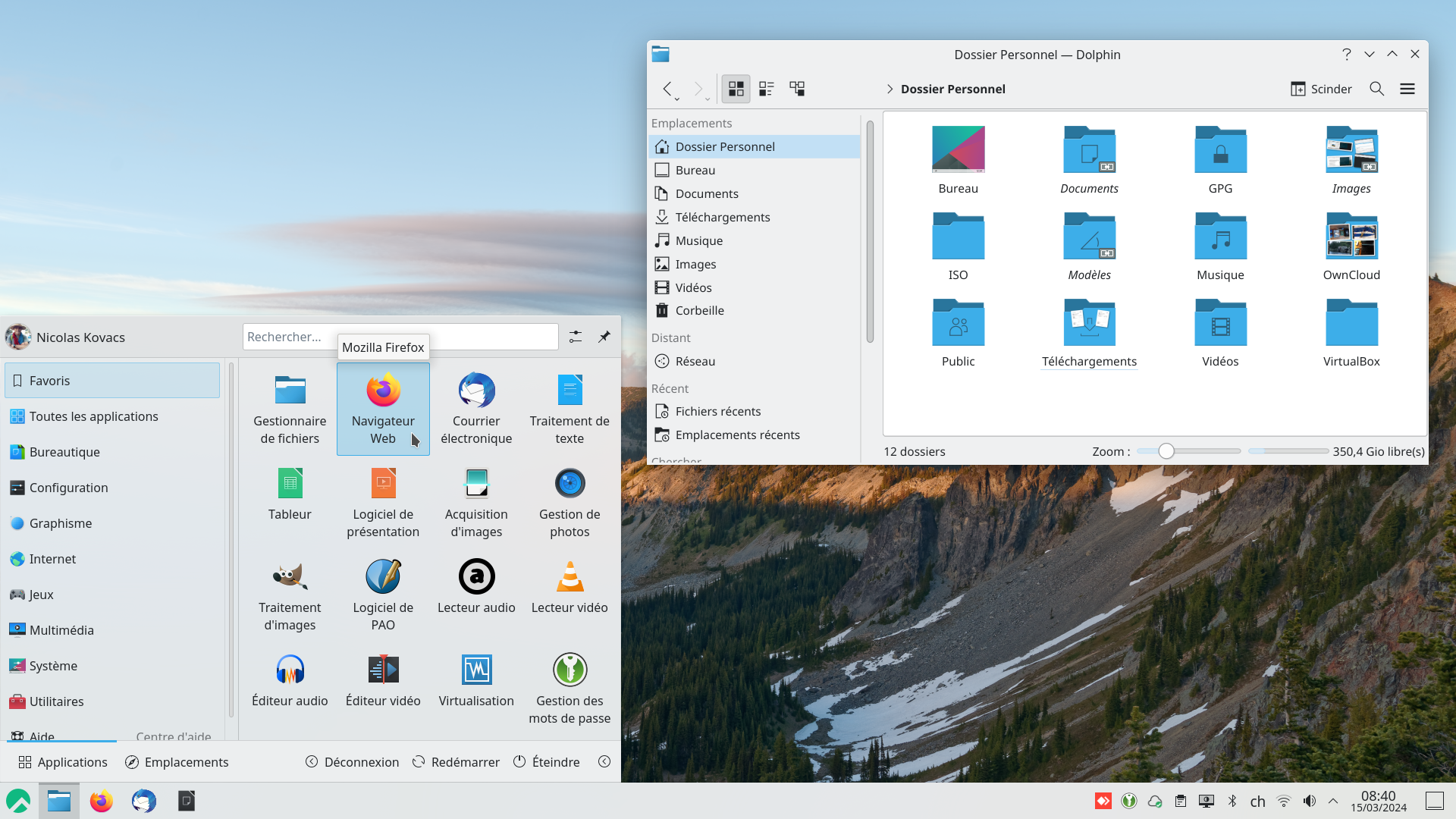

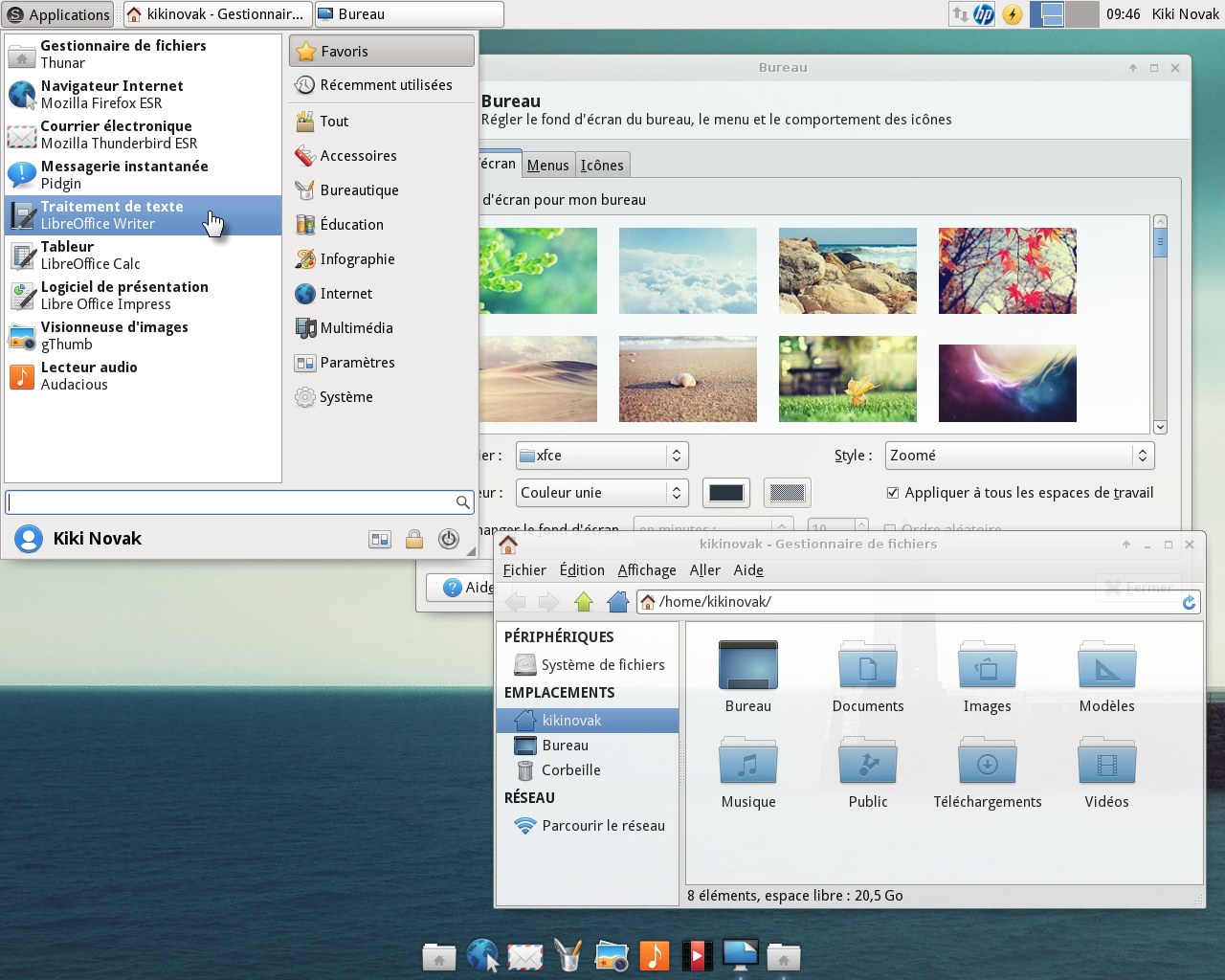

La configuration par défaut

Contrairement aux systèmes propriétaires comme Microsoft Windows ou macOS, Linux offre le choix parmi toute une panoplie d'interfaces graphiques différentes, de l'environnement de bureau complet comme KDE, GNOME, Xfce, MATE ou Cinnamon jusqu'au simple gestionnaire de fenêtres comme Openbox, Fluxbox, Enlightenment, IceWM, i3 ou LXQt. La liste n'est pas exhaustive.

Chacune de ces interfaces dispose de sa propre ergonomie, parfois aussi de sa propre panoplie de logiciels bien intégrés, et il est tout à fait possible de configurer une bonne douzaine de postes de travail Linux à l'aspect et à l'ergonomie rigoureusement différents. Cette diversité a de quoi dérouter les débutants. Elle motive également les experts à s'engager dans des discussions aussi passionnées que celles qui peuvent porter sur les mérites respectifs des clubs de foot ou des marques de voitures ou de motos.

Certaines distributions favorisent l'une ou l'autre interface. D'autres en intègrent plusieurs et laissent l'utilisateur choisir son environnement de bureau préféré lors de l'installation.

La qualité de la documentation

Les distributions « brutes de décoffrage » comme Arch, Void, Gentoo ou LFS (Linux From Scratch) se distinguent à peu près toutes par une documentation exceptionnelle. Étant donné que l'installation, la configuration et la maintenance de ces systèmes nécessitent constamment de plonger les mains dans le cambouis, une bonne documentation est tout simplement vitale.

La documentation en ligne de Red Hat Enterprise Linux est également très complète. Les utilisateurs de distributions clonées comme Rocky Linux ou AlmaLinux peuvent également s'en servir, étant donné que leurs systèmes sont binairement compatibles.

La distribution Ubuntu dispose d'une documentation très bien faite sur deux niveaux. Le volet « poste de travail » s'adresse aux débutants, dans un langage accessible aux non-informaticiens. La documentation « serveur » est plus technique et offre un guide d'administration système assez bien fait et qui couvre toutes sortes de scénarios.

En dehors des documents officiels, certaines distributions bénéficient d'une excellente documentation rédigée par des tiers, comme le Debian Administrator's Handbook de Raphaël Hertzog.

Un peu de pédagogie

Je fais exprès de ne pas vous insérer les liens vers tous ces portails avec leurs milliers de pages de documentation. Comme ça vous n'allez pas partir en courant, du moins pas tout de suite. Pour l'instant, restez ici avec moi et contentez-vous de retenir le simple fait que la qualité de la documentation varie énormément selon les distributions.